東京大学医学部附属病院 老年病科で心理士として2年間働かせてもらった。大学院出たてのまだ臨床心理士でもない半人前、しかも社会人経験がある40代の色物人材を採用してくれて、感謝しかない。初めての高齢者医療の現場そして最高水準の職場は学びの宝庫だった。

目次

- 医療はサービス業でもある

- 院内システムはシンプル

- 医師の特徴

- 高齢者の喪失感情

医療はサービス業でもある

最初の頃はとにかくオーダーされた認知機能検査を上手にとるこに集中していた。検査は人をみる道具であり、人をみるために検査しているのだと認識していても、やはりまずは検査をきちっととれなきゃ始まらないだろうと。そんな私に先輩心理士さんがかけてくれた言葉が印象的だった。

ウチは治験ではないので、この時間の目的は、検査をきっちりとることよりも、”今日は検査受けにきてよかったな”と思ってもらうこと。もちろん検査はしっかりとるよ。でもそれ以上に、次回の診察や検査に継続的に足を運んでもらえるようにすることが大事。繋がっておければリカバリーも可能なので、一回で完璧にやろうと思わないでいいのよ。

医療に繋がり続けてもらうためには、病院は別に嫌な所ではないな、みんな親切で優しいな、と思ってもらうこと。医療面では事実を事実としてきちんと伝えるけど、伝え方とか姿勢とかは人気商売・サービス業の考え方でいいんだなと。

院内システムはシンプル

とても大きな病院なのに、院内システムは意外過ぎるほどシンプル。例えば電子カルテや職員用情報サイトは、項目数は多いけど、階層も3段くらいまででどれも簡潔にできている。検査室は、各科ごとに大まかなブース割り当てはあるものの、予約が入っていない部屋は誰が使ってもいい。思想が足し算ではなく引き算で、倫理観と共有性をベースに設計されている。できる人たちの集団だからなのか、大枠だけ決めておいて詳細は現場でみたいな運用が成立していた。

昔のリクルートも上記に近い雰囲気があったし、細かいところまでガチガチに決めているクリニック勤めも経験した身としては、とても働きやすい環境だった。

医師の特徴

東大病院 老年病科の医師は皆「感じ良い」人だった(交流がなかったので他科の先生は判らないが)。先輩心理士さんに聞いたことがある、ここの先生方はみな感じが良いですねと。

いい感じの人じゃないと残れないのよ。それだけ競争も激しいということよ。

入局当初は「東大の先生なんて、頭でっかちで偏屈な変わった人が多いんだろうな」という偏見があった。外集団認知だったんだなと。人は外集団は等質性が高いと感じてしまう、つまりそういう人が一人いるだけで全員そうだろうとレッテルを貼ってしまう。一緒に仕事するようになって「同じ人間なんだ」と解ってきた。天才じゃない、弛まぬ努力によって培われてきた明晰な頭脳と豊かな心を持つ医師。私も高齢者になったら、こういう医者に診てもらいたい。

高齢者の喪失感情

高齢期には老化現象があらわれる。体力が落ちるのと同じで、認知機能も低下する。体力低下は思考の柔軟さがある中年期から始まるので受け入れやすいが、70〜80代で迎える認知機能低下は易々とは受け止められない。認知機能よ、お前もか!みたいな感じだろうか。今までできていたことができなくなっていく喪失感に対して、40代の私が掛けれる言葉なんて無い。

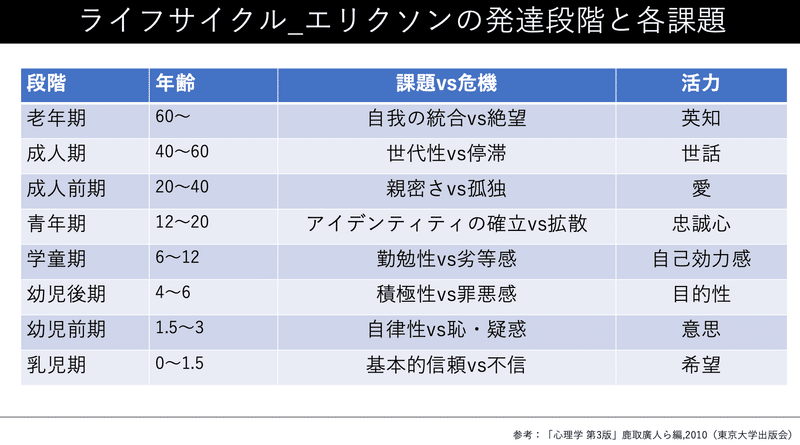

ライフサイクル理論における老年期の発達課題である「統合」とは、決して遠くないであろう死について考え、人生を回顧し、自身の人生を肯定的に受け止めていくこと。危機としての「絶望」とはそれを甘受できずに衰えや死に対して恐怖を抱くことである。失われていく機能はあるが、英知として最後まで発展する機能や、保たれている生活機能もある。どう人生をまとめていくかは個人に委ねられる。

私ができることは限られるが、人に対して何かの力になれればという想いは強くなった。これが東大病院での一番の収穫であったように思う。