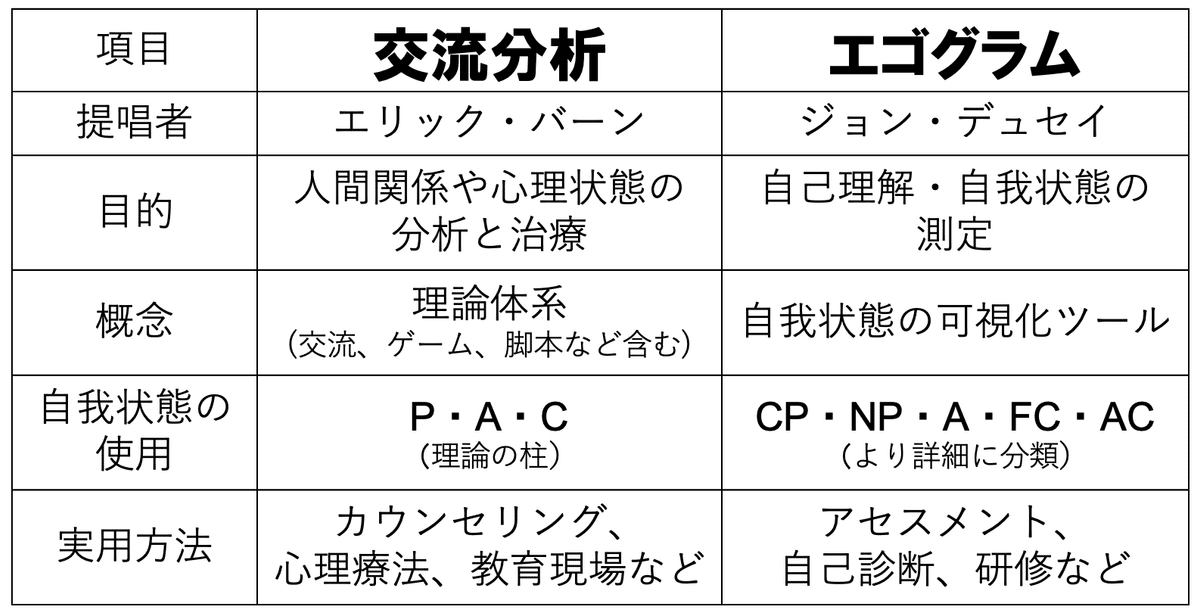

自分の中でいまいち交流分析とエゴグラムの関係性がはっきりしなかったので調べてみました。

交流分析

交流分析は、エリック・バーンによって提唱された心理療法的アプローチです。人間関係(自分と他人との交流パターン)を分析し、理解し、改善する」ための手法です。

バーンは人間のこころは3つの自我状態から成ると考えました。

P(Parent):親のような言動(教え・しつけ・保護など)

A(Adult):大人としての論理的な思考や判断

C(Child):子どものような感情や行動(自由奔放さや従順さなど)

この3要素のバランスは人それぞれであり、ストローク(他者との関わり方)にその個性が表れます。ストロークとは、他者の存在を認識する全ての行為、平たく言えば他者との関わり方です。

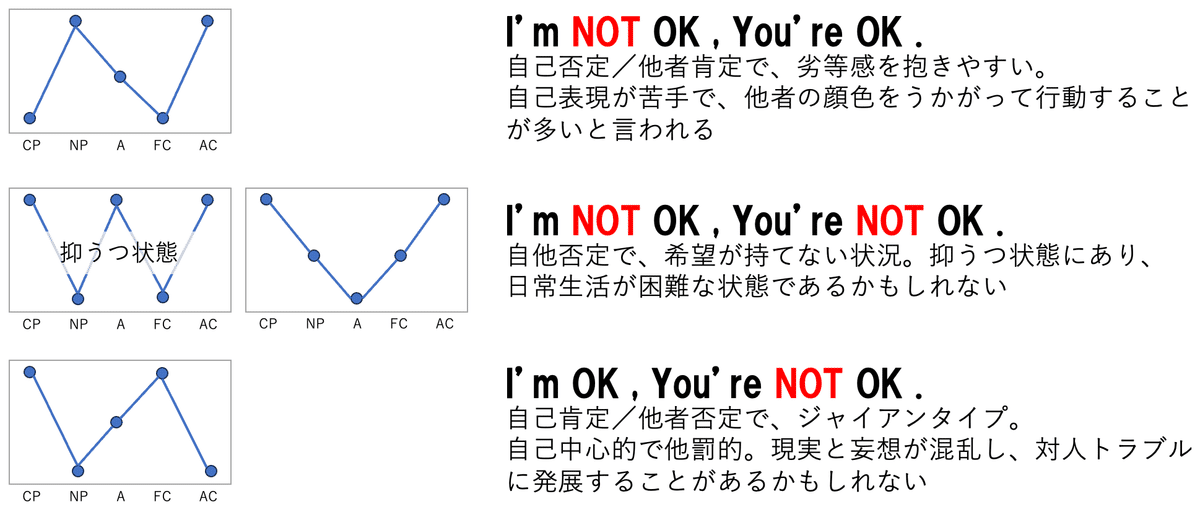

交流分析では、自分のストロークを分析し、よく起こりがちな状況(心理ゲーム)に着目し、新たなストロークで状況に変化を加えていきます。I’m OK , You’re OKなコミュニケーションを目指します。

eラーニングで学ぶ15分でわかるはじめての交流分析1~ストローク編~職場などにおいては、自分と他人との交流パターン(人間関係)に着目することで、人間関係の改善や自律的な生き方・自己実現に役立kokoro.mhlw.go.jp

エゴグラム

エゴグラムは、ジョン・M・デュセイがバーンの「自我状態モデル」を視覚的に測定するために開発した自己診断ツールです。質問に回答して、P・A・Cを詳細化した5項目で数値化して、自我状態を表します。

- CP(Critical Parent):批判的な親

- NP(Nurturing Parent):養育的な親

- A(Adult):大人

- FC(Free Child):自由な子ども

- AC(Adapted Child):順応した子ども

これらを棒グラフで示すことで、その人の性格傾向や対人関係スタイルが視覚化されます。

エゴグラムは交流分析の理論に基づいた応用ツールであり、交流分析の「自我状態モデル」をより具体的に測定・活用するものです。

交流分析が「理論・考え方の枠組み」であるのに対し、エゴグラムはその一部を実践的に使うための「手段・ツール」と言えます。

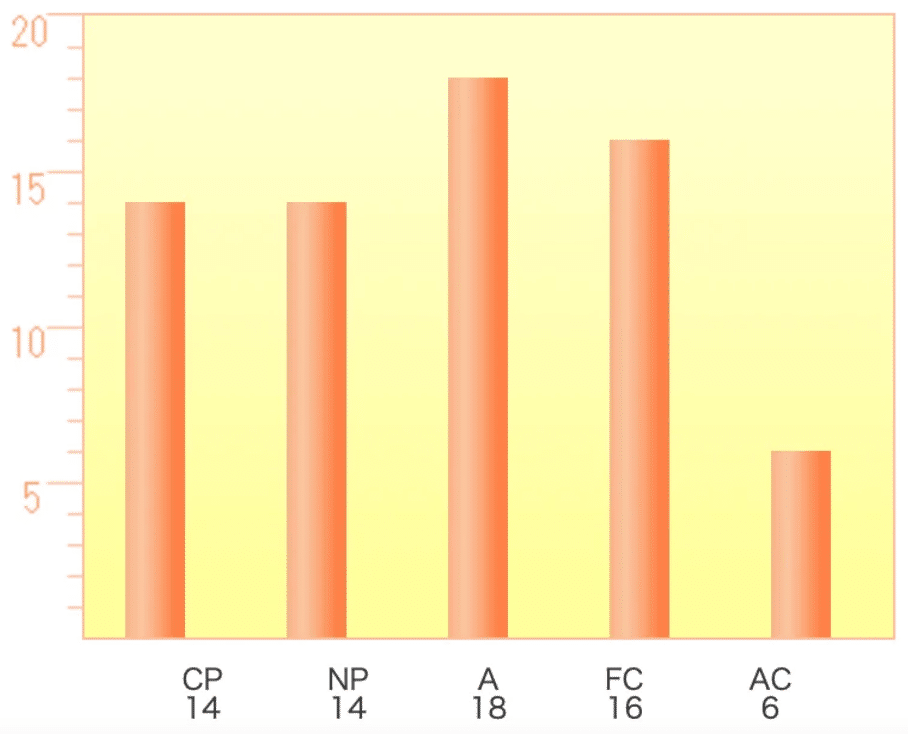

エゴグラムの見方

数年前の私のエゴグラム結果を元に、見方を解説します。

[A]と[FC]が高くて、[AC]が低いですね。

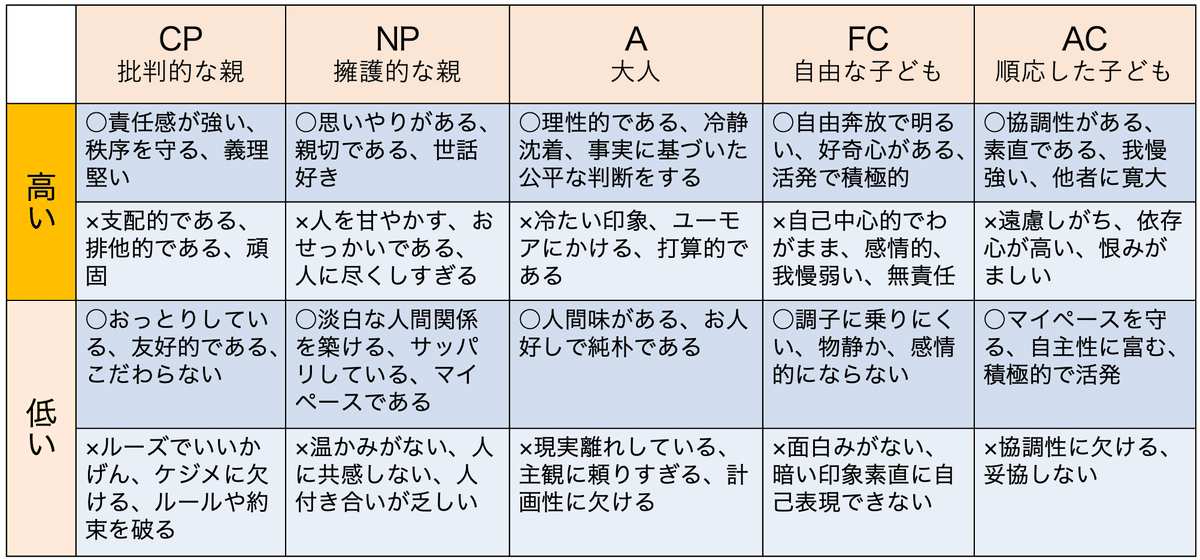

得点の解釈は、高いから良い、低いから悪い、ではありません。得点が高いのであれば、高いなりに良い面と懸念点があり、得点が低い場合は、低いなりに良い面と懸念点があります。

先ほどの私の例で言うと、Aアダルトが高いということは、良く言えば理性的である、冷静沈着、事実に基づいた公平な判断ができる一方で、冷たい、ユーモアにかける、打算的であるといった印象を持たれがちなので心得ておきましょうね、ということになります。

ちょっと気にしたい4つの典型があります。交流分析のストロークがこうなりがちということで、補足的に示しておきます。

オーバーラップ・エゴグラム

最後にもうひとつだけ、私が一番面白いと感じたオーバーラップ・エゴグラムをご紹介します。

オーバーラップ・エゴグラムとは、2人のお互いのエゴグラムを重ねて、両者の関係を分析する手法です。解釈の仕方は色々ありますが、一般的には以下で考えます。

- 重なりが大きい =価値観が似ている部分

- 重なりが小さい =噛み合わない or 片方が補なう形で関係維持している

- 重ならない =2人の関係性の弱点。気をつける部分

デュセイは「夫婦関係においては、2つ以上の重なり合う部分があるといい」と言っていますが、重なりがあるから良い、重ならないから相性が悪いなど、短絡的に解釈しないことがポイントです。

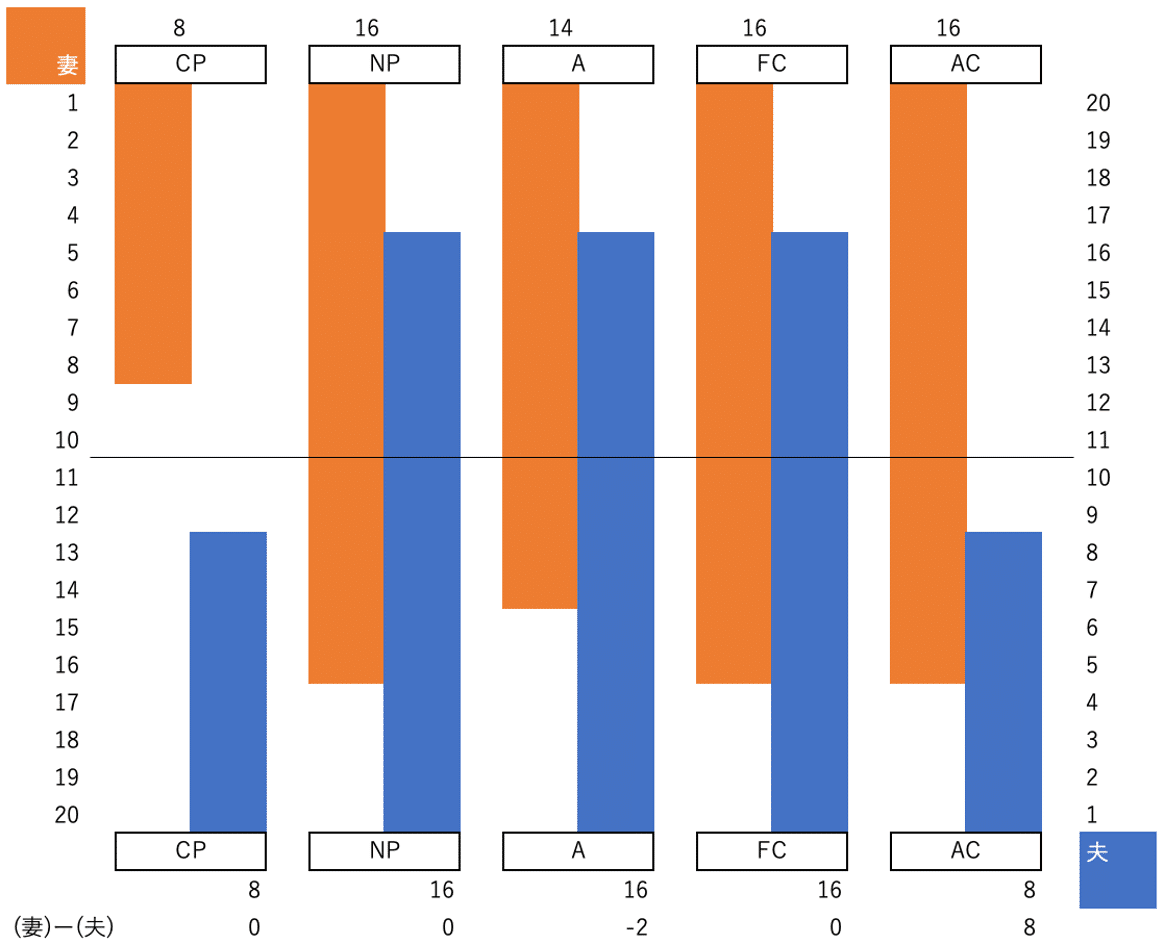

とある夫婦の結果を元に解釈してみましょう。

[NP][A][FC]の重なりが大きいことが一目瞭然です。重なりが2つ以上あるので、デュセイの言い分的には、夫婦関係としては成立しやすいといえそうです。

[CP]は両者とも低いですね。夫婦間にケジメがないかもしれません。関係性が良い時はそれでもいいのですが、両者で家庭内ルールを設定しておけるといいかもしれません。お互いが意識してカバーし合えると思います。

[AC]は夫のほうが協調性が低いようです。妻が補ってくれていることへの感謝を忘れないコミュニケーションが関係性維持に役立ちそうです。

まとめ

自分の性格は数値化したほうが把握しやすいです。パートナーとの相性もまたしかりです。改善は簡単ではありませんが、意識するポイントが明確化することで、両者が共に歩み寄りやすくなり、自我状態のバランスが改善しやすいです。空中戦ではなく、地上戦で戦うために、私のカウンセリングでは交流分析やエゴグラムを推奨しています。