「子どもができて親になったら、私は変われると思うんです。」本当にそうだろうか。ある意味では正しいと思うが、危険な思想だなと感じていた。

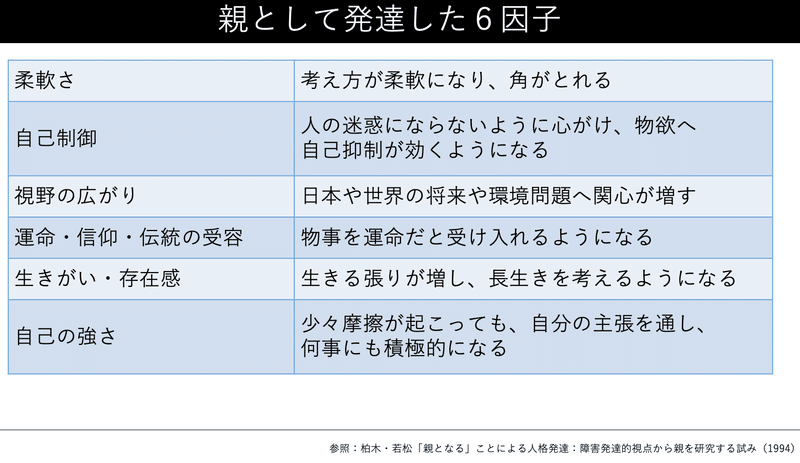

柏木・若松(1994)は、親として発達した6因子を発表した。

「柔軟さ」「自己制御」「視野の広がり」「運命・信仰・伝統の受容」「生きがい・存在感」「自己の強さ」。確かに子どもとの生活は、思惑通りにいかないことの連続であり、柔軟さを身につけないと、にっちもさっちもいかなくなる。親になることでこのような機能が高くなるのは合点がいく。ただ、親になればもれなくこうした人格発達が保証されるわけではない。

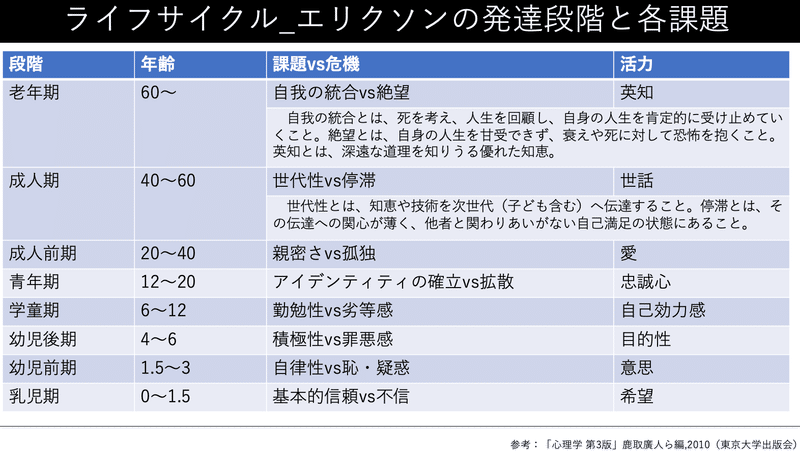

心理学者エリクソンが唱えたライフサイクル論がある。人の成長は、各年齢段階において経験する心理社会的危機との力動的な関わりの中で促されるとしている。

統計的にみれば、親になる時期は成人前期であろう。少なくとも私の場合はそうであった。親として発達するにはこの時期に至るまでの段階課題に対して、どう取り組んできたか、どのような納め方をしてきたのかが要因になるのではないか。答えが出ていなくてもいい、どう取り組んだのかが重要だ。自分自身に向き合わぬまま、子どもの親になることの危うさよ。

子どもは親を選べない。親もまた子どもを選べないのだが、子どもが享受せざるを得ない理不尽さの比ではない。親は子どもをコントロールできる要素もある。親は子どもに対して、どうしても「権力」を帯びてしまうのだ。私から言わせて貰えば、それはとても「怖い」ことである。

行動主義の心理学者ワトソンは「私に12人の子どもを与えよ。さすれば、先生にも、弁護士にも、泥棒にだって、如何様にも育てることができる」と言い切った。現代では、人間の人格形成は生得的な器質と環境要因の相互作用であるとされており、彼の弁は過剰ではあるが、親が子どもに与える影響は決して少なくない。

私は自分の子どもに対して「こんな親で申し訳ない」という気持ちがどこかある。私の価値観や主観、そうした偏見の元で子どもは育っていくしかないのである。恐ろしいことだなと思う。自己研鑽はもちろんのこと、せめて彼らの反発性や自主性の芽を摘まないように、そこだけは気をつけているつもりである。

親になることはきっかけに過ぎない。自己変容や自己成長に繋げられるか否かは、子どもをもつまでに、どこまで自分自身を育てておけるかによるだろう。